Innodisk丨閃存存儲輕松入門:從基礎原理到選型策略

閃存存儲指采用非易失性閃存技術實現數據存儲的設備,涵蓋固態硬盤(SSD)、存儲卡、嵌入式模塊等形態。其中 SSD 憑借高性能優勢,已成為消費級與工業級系統的主流存儲方案。

本文將解析閃存存儲工作原理,并指導如何根據應用場景選擇合適方案。

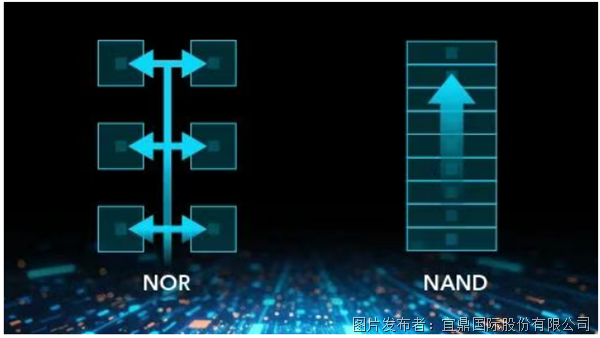

NNOR 與 NAND 架構

閃存存儲的核心在于其存儲架構——即單個存儲單元(存儲比特的最小單位)的組織方式和訪問方式。

閃存存儲存在兩種架構——NOR 與 NAND,二者的主要區別在于存儲單元的連接方式。二者各自具備優缺點,這些優缺點決定了其應用范圍。

NOR存儲器的名稱源于邏輯門“非或”(Not OR),該名稱描述了其電路的工作方式。其存儲邏輯類似于書架——每本書(一個數據位)都有自己的書架(存儲單元),且每一本都可以直接訪問而無需觸及其他書籍。

從技術層面講,每個存儲單元獨立工作并配備專屬控制線,因此讀取特定比特時無需經過其他單元。這使得其在隨機訪問時速度較快。然而,正如為每本書單獨設置書架會占用更多空間,NOR 存儲器需要更多的布線和布局設計。這降低了存儲密度并增加了成本。

因此,NOR 更常被用作微處理器的程序存儲器,例如個人計算機的 BIOS 存儲器、存儲小輔助數據的存儲器,或用于手機和平板電腦中存儲操作系統的存儲器。

類似地,NAND 存儲器得名于定義其操作的“與非”(Not AND)邏輯門。其存儲邏輯更類似于將書籍堆疊成高塔。存儲單元以鏈狀連接,因此若不翻找上方的書籍,便無法觸及中間的那本。

從技術層面講,各存儲單元共享控制線并支持順序訪問。這種設計使 NAND 的空間效率更高。通過串聯存儲單元,其能存儲更多數據、成本更低,但在讀取單個比特時速度不及 NOR。

由于這些權衡,NAND 架構常見于固態硬盤(SSD)、U盤、存儲卡、手機等設備中,這類設備的數據通常按順序寫入,且大容量比隨機訪問速度更重要。

在接下來的分享中,我們將主要聚焦于 NAND 架構,因其廣泛應用于大多數現代固態硬盤中。

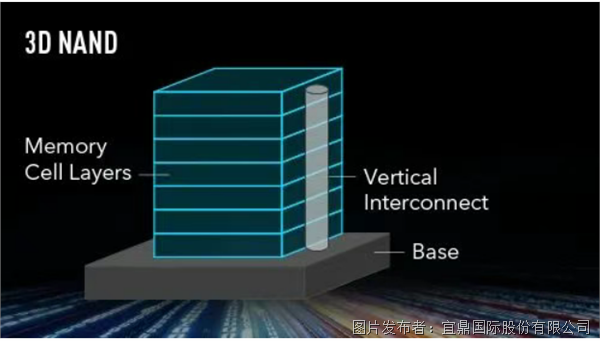

NAND 存儲單元架構:向3D結構的演進

隨著制造商不斷尋求降低閃存成本的方法,當制程微縮至10納米以下時,成本效益已無法保證。為應對這些密度與成本挑戰,行業轉向 3D NAND 架構——通過垂直堆疊存儲單元而非持續壓縮平面布局來實現突破。

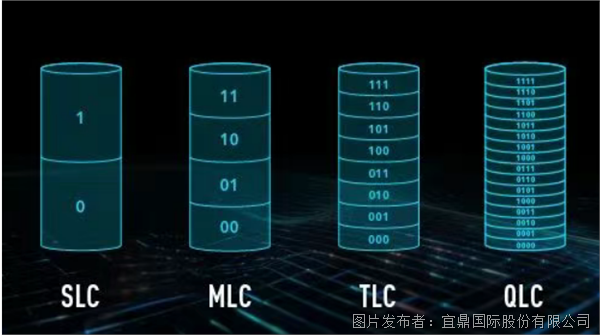

NAND 存儲單元類型與數據容量

當前,單個存儲單元可存儲1、2、3或4位信息。從物理結構來看,四類 NAND 存儲單元均由相同晶體管構成,差異僅體現在單元存儲電荷量上。上述所有技術(SLC、MLC、TLC及QLC)均可通過2D(平面)或3D(堆疊)結構實現。

● SLC(單層單元)

在單層單元(SLC)中,每個存儲單元僅存儲1位數據,對應兩種電荷狀態(21)。由于兩種狀態間的電壓裕量較大,該結構可實現高精度讀寫操作。

正因如此,SLC 在性能、寫入速度、誤碼率及程序/擦除周期等核心指標上表現最優。但其存儲密度較低(單位容量成本為 MLC 的3倍以上),主要應用于航空航天級存儲設備、金融交易系統等對可靠性要求嚴苛的場景

● MLC(多層單元)

多層單元(MLC)通過4種電荷狀態(22)實現每單元2位存儲。該架構在相同物理空間內提升存儲密度達100%,同時降低單位容量成本,成為消費級存儲設備的主流方案。

但多電荷狀態區分需更精密的電壓控制,導致編程時間延長至900μs(較SLC增加26倍),且擦寫壽命降至3,000-5,000次(企業級eMLC通過動態電壓校準技術可提升至30,000次)。盡管存在電壓漂移風險,但配合 4bit ECC 校驗技術,其誤碼率仍可控制在10?1?以下,滿足主流應用需求。

● TLC(三階存儲單元)

TLC(Triple-Level Cell)每個存儲單元可存儲3位數據,對應8種電荷狀態(23)。該技術進一步提升了存儲密度并降低了單位容量成本,尤其適用于消費級設備對“每GB成本最小化”的核心需求。

隨著單單元存儲位數的增加,各電荷狀態間的電壓裕量逐漸縮小,導致其訪問速度略低于 SLC/MLC,且對電壓波動更敏感。盡管如此,TLC 在成本與容量之間取得了較好平衡,目前仍是主流消費級固態硬盤(SSD)的首選方案。

● QLC(四階存儲單元)

QLC(Quad-Level Cell)通過16種電荷狀態(2?)實現單單元4位存儲,將存儲密度提升至新高度,單位容量成本已接近傳統機械硬盤(HDD)。

但電荷狀態數量的增加顯著影響了性能穩定性:QLC的擦寫壽命(P/E Cycles)通常僅為500-1,000次,且持續寫入時易出現速度驟降(緩存耗盡后可能低于100MB/s)。盡管存在這些局限,QLC 憑借超高密度優勢,目前已成為大容量低成本存儲場景(如移動硬盤、視頻監控存儲)的主流解決方案。

● iSLC/Ultra iSLC

在工業級存儲解決方案中,系統集成商往往面臨成本與可靠性之間的權衡挑戰。為此,宜鼎國際(Innodisk)開發了獨家 iSLC 技術——通過固件方案將標準 3D TLC NAND 閃存模擬為高可靠性的 SLC 級存儲方案,無需改動 NAND 物理結構即可實現性能躍升。

iSLC 技術通過定制化固件強制每個存儲單元僅存儲1位數據,從而模擬 SLC 的電荷管理機制。該方案可將擦寫壽命提升至30,000次(P/E Cycles),寫入性能接近傳統 SLC 水平,顯著延長存儲設備的服務周期。

針對更為嚴苛的應用環境,Ultra iSLC 在 iSLC 技術基礎上進行深度優化,將擦寫壽命提升至10萬次(P/E Cycles),同時顯著降低誤碼率(BER)。這一突破性技術為工業自動化、嵌入式設備及邊緣AI等場景提供了顛覆性存儲解決方案。

好的,我們已經了解了閃存的架構和結構,現在該探討選擇合適閃存存儲還需要考慮哪些其他因素了。

為了做出明智的選擇,我們還需要考慮其他關鍵因素,例如外形規格和接口、工作環境,以及最后如何理解宜鼎 (Innodisk) 產品的型號命名規則。

外形規格與接口

選擇合適的外形規格和接口對于確保與系統插槽及連接器的兼容性至關重要。

● 2.5 英寸 SATA 形態2.5英寸SATA 規格目前仍是工業和企業系統中最廣泛采用的方案,其普適性使其成為傳統機械硬盤(HDD)與固態硬盤(SSD)的首選載體。

● M.2 固態硬盤與此同時,M.2 固態硬盤憑借緊湊尺寸及雙協議兼容性(SATA/PCIe),在主板空間受限場景中快速普及,成為高密度存儲的核心解決方案。

● mSATA 形態對于嵌入式設備或傳統架構升級場景,mSATA 形態仍保持應用價值,其50mm×30mm尺寸可兼容早期工控機主板設計。

● PCIe 協議演進盡管 SATA 協議憑借穩定性持續服務主流需求,但基于 PCIe 通道的 SSD 已成為高性能場景標配。當前 PCIe 4.0×4 通道已滿足多數場景需求,而 PCIe 5.0×4(64Gbps 理論帶寬)正加速應用于AI訓練、邊緣計算節點及超大規模數據中心,支撐每秒TB級數據吞吐需求。

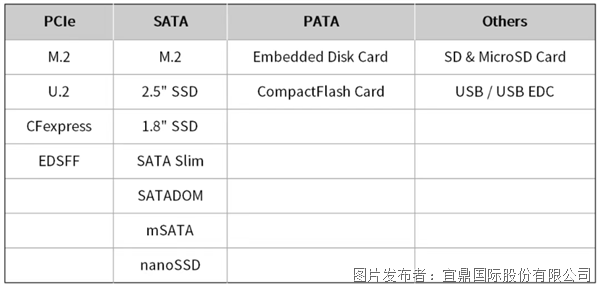

● 宜鼎國際(Innodisk)產品矩陣宜鼎國際提供全形態工業級存儲解決方案,覆蓋從傳統 2.5 英寸 SATA 到 PCIe 5.0 M.2 的完整產品線,具體接口與形態參數請參閱下表技術規格概覽。

工作環境條件

工業計算機與消費級設備的關鍵差異體現在全年365天不間斷運行能力、抗溫度突變特性、抗震動與沖擊性能以及高濕度環境防護能力。這些嚴苛要求不僅針對整機系統,更延伸至存儲設備等核心組件。

● 閃存設備分類:標準工作溫度型號寬溫工作溫度型號

以宜鼎國際為例,其 SD Card 3TE4 與 MicroSD 3IE4 系列產品提供標準溫度版本,適用于無需寬溫耐受的場景。

宜鼎產品型號解讀指南

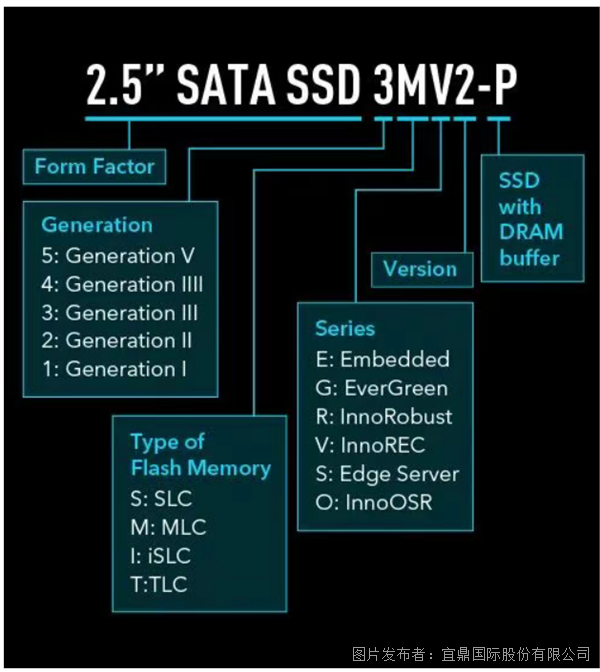

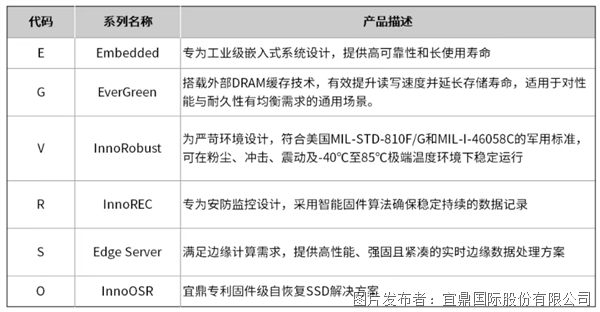

為幫助用戶精準選型,以下解析宜鼎國際產品命名規則(以 2.5 英寸 SATA 固態硬盤為例):

如需進一步了解產品技術參數或獲取選型建議,可立即聯系我們,宜鼎國際的技術支持團隊將為您提供專業指導。

提交

Innodisk丨ECC 無緩沖內存 DDR5 ECC SODIMM

Innodisk丨連接無憂 強固靈活 SERIAL 系列

Innodisk丨全球首款專為系統恢復設計 SSD InnoOSR M.2 (P80) 3TO8

Innodisk丨DRAM PRO 系列 嚴峻環境下的最佳選擇

Innodisk丨提升嵌入式通信性能 探索 CAN BUS 系列產品

投訴建議

投訴建議